「これから社会はどう変わるのか?――技術・データと社会をどうつなぐのか」 第2編 未来展望編 ― AI時代、「人のチカラ」が未来を設計する

目次

プロフィール

池永寛明(いけながひろあき)

社会文化研究家(元 大阪ガスエネルギー・文化研究所所長、元 日本ガス協会企画部長)

(略歴)大阪ガス株式会社理事・エネルギー・文化研究所長・近畿圏部長・日本ガス協会企画部長

(現在)日本経済新聞note 日経COMEMO キーオピニオンリーダー(https://note.com/hiroaki_1959)

関西国際大学客員教授・データビリティコンソーシアム事務局長・Well-Being部会会長・

堺屋太一研究室主席研究員・未来展望研究所長・IKENAGA LAB代表等

(著書) 「日本再起動」「上方生活文化堂」など

危機認識編では、社会OSに関する課題から現代社会の危機を認識しましたが、危機を認識するだけでは未来は変わりません。

次に必要なのは、「では、どんな未来を描くのか」という問いです。

未来を形づくる鍵は、AIではなく「人のチカラ」にあります。

AIとの役割分担を明確にし、人間が内包する構想力で未来を描き、関係構築力で人と組織を結び、実装推進力で現実を動かす。この3つの力こそが、AI時代の社会を前へと進める原動力となります。

本編では、未来都市や社会OSのデザイン事例を手がかりに、皆でともに創り上げるこれからの“生きた社会像”を展望します。

第2編 未来展望編 ― AI時代、「人のチカラ」が未来を設計する

「太陽の塔」の下に広がる人波。

1970年の大阪万博では、人々はまだ見ぬ未来に胸を躍らせ、動く歩道や電気自動車、月面着陸の模型に目を輝かせた。あの時代、未来は遠くにあり、展示は「近づきたい理想の風景」を映していた。

55年後、2025年大阪・関西万博。

会場を歩く来場者は「楽しい」「映える」とスマホを構え、パビリオンの光や音を切り取ってSNSに載せる。1970年が未来を“体験”する場だったとすれば、2025年は未来を“共有”する場。技術の驚きよりも、共感や物語性、自己表現の余白が重視されるようになった。

これは進化でも退化でもない。社会の価値観が変わった。

モノの希少性からコトのつながりへ、驚きの提供から自分ごとの物語づくりへ、エンタメの受け止め方も、未来の描き方も変容した。

では、この変化の先に、私たちはどんな未来を構想し、どう実装していくのか。

AIが描く未来図をどう人間の手で“生きた社会像”に変えるのか。

ここから、未来を展望する旅に入っていく。

1章 未来は「見せられる」ものから「一緒につくる」ものへ

危機認識編で明らかにしたように、技術革新だけでは社会は動かない。必要なのは「社会OSの再起動」だ。

では、その先の未来像はどう描かれるべきか。

1970年の万博は“未来のショールーム”だった。最新技術を国や企業が一方的に提示し、市民はそれを受け取った。いわば未来は「見せられるもの」だった。

しかし2025年以降、未来は「共創」へとシフトする。AIやデジタルプラットフォームは、未来づくりを民主化する。

都市計画や産業構造のデザインは、一部のエリートや行政ではなく、市民や企業、地域コミュニティが参加するプロセスになる。

事例として、ある地方都市のまちづくりワークショップでは、AIが地域の交通量・人口推移・気象データを解析し、市民が仮想空間で“未来の街”を試作した。

その結果、行政案にはなかった「日陰と風を活かした歩行空間」や「高齢者と子どもが共有する屋上菜園」といったアイデアが採用された。

AIは答えを与えるのではなく、問いを可視化し、選択肢を広げる。未来は、与えられるものから、共につくるものへと変わった。

2章 AI時代に求められる「人のチカラ」

AIは膨大な情報を瞬時に整理し、無数の選択肢を提示する。しかし、最終的に何を選び、どの価値を優先するかを決めるのは人間だ。

未来の社会OSを再起動するうえで欠かせない人間の力は、大きく3つある。

1.構想力 ― データを見て未来像を描く力。これは「情報編集力」とも言える。AIが提供する断片をどうつなぎ、意味のあるストーリーにするかは人間次第。

2.関係構築力 ― 異なる価値観を持つ人々をつなぎ、合意形成を促す力。対立や多様性が前提の時代、ファシリテーションは未来を実装する最大の鍵となる。

3.実装推進力 ― 実験し、修正し、定着させる力。「やってみて、直す」アジャイル的な実行力がなければ、未来構想は机上の空論に終わる。

これらは、AIでは代替できない領域だ。だからこそ、AIは“解決策”ではなく、“未来づくりの伴走者”であるべきだ。

3章 未来の社会OSデザイン

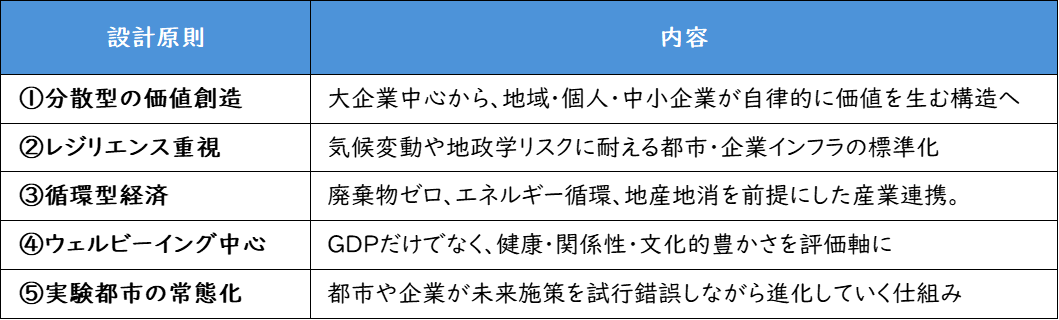

再起動後の社会OSは、次の5つの設計原則を持つべきだ。

4章 実装戦略編への橋渡し

未来を描くだけでは、社会は変わらない。

1970年の万博で夢見た未来の多くが現実にならなかったのは、ビジョンを実装する「戦略」と「設計図」が欠けていたからだ。

2025年の私たちには、AIという強力な伴走者がある。しかし、それを活かすか殺すかは、人間の構想力・関係構築力・実装推進力にかかっている。

次の「実装戦略編」では、この未来像をどう社会や企業に落とし込み、現場で動かすのか――その手順と具体策を考えていきたい。

(次号につづく)