レジリエンスを考える(後編)

新型コロナウイルスの世界的流行は、世界を大きく変えたと言われています。いま私たちも、その新しい世界の中でもがき苦しみ、ときには喜び楽しみながら流れに身を委ねている状態です。では、この流れはどこに行き着くのでしょうか。コロナ禍が終わったとき、この日本社会はどうなっているのか、何が求められていくのか、働き方はどう変わるのか。コロナ禍後社会を研究している社会文化研究家 池永寛明氏にインタビューしました。

連載でお送りしていきます。

プロフィール

池永寛明(いけながひろあき)

社会文化研究家(元 大阪ガスエネルギー・文化研究所所長、元 日本ガス協会企画部長)

・日本経済新聞 note 日経COMEMOキーオピニオンリーダー(https://comemo.nikkei.com/)

・大阪大学 Society5.0 実現化研究拠点支援事業 (一社)データビリティコンソーシアム 事務局長・well-being部会会長

堺屋太一研究室 主任研究員

・大学・企業等向けの講演講義多数

・著書(日本再起動」「上方生活文化堂」など)

これまで、「コロナ禍後社会はどうなる」というテーマで9回にわたりお話をしてきました。コロナ禍の「禍」は、元には戻らないことを意味すると連載の冒頭でご紹介しましたが、同じく大きな社会的価値観の変化をもたらしてきた「禍」の1つである大震災、それにより社会はどう変わったのか、そこから何を学び、何を為してきたのかについて、2回に分けてご紹介していきたいと思います。

日本語の「エネルギー」の落とし穴

ここで改めてお伝えしておきたいことがあります。それは、日本は「エネルギー」という言葉の意味を混同しているということ。

エネルギーとはドイツ語の「Energie」(英語では「energy:エナジー」,中国語では「能源」)で、物体が物理的な仕事をすることのできる《能力》を指しています。

しかし、日本ではその《能力》を産み出す《材料》である石油や天然ガスといった資源・燃料も「エネルギー」と呼びます。さらにはエネルギーを作り出す《装置》や、《用途》もエネルギーと呼んだりしています。

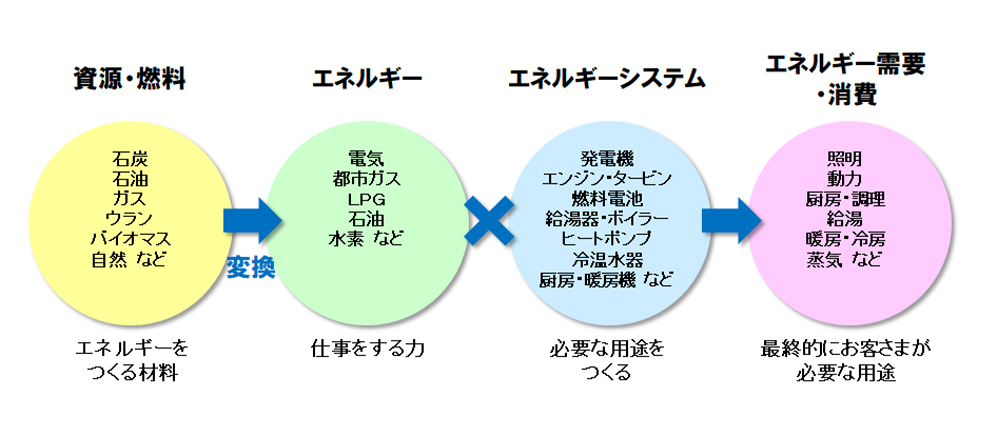

なお、これらの関係を整理すると、下図のようになります。右端が最終消費者の使う形態ですが、このようにエネルギーを左から右に捉え、消費者が使う用途に変換させていく流れが本来の姿なのです。

では、この混同がどのような影響を与えているかを、欧米と日本の「エネルギー論」の違いでみるとどうなるか。端的に言えば、日本は「電気と油とガス」で捉え、欧米は「電気と熱」で捉えます。

たとえば鉄道を見ると、代表的な動力にはモーター、エンジン、そして蒸気機関があります。みなさんは、モーターは電気、エンジンは石油(ガソリン・軽油)、蒸気機関は石炭で動くと認識しているのではないでしょうか。

しかし、石油や石炭は《材料》であり、エンジンや蒸気機関を動かすためのエネルギーは熱エネルギーです。《材料》に揃えて話をするなら、モーターは石油やウランや太陽光で動くということになってしまいます。

つまり、日本人は《材料》と《能力》を混同し、「電気と油とガス(と石炭など…)」という、手元に供給される形態で並列に捉えてしまっているのです。

また、同じように日本と欧米の捉え方の違いとして挙げられる事例が、先ほど六本木ヒルズの話で紹介した「コージェネレーション」です。

もちろん燃料(主として天然ガス)から電気エネルギーと熱エネルギーの両方を生成し、供給するシステムのことですが、英語ではこれを「CHP」=「Combined Heat & Power※1」、ドイツ語では「Kraft-Wärme-Kopplung※2」(英訳すると「Power-Warm-Coupling」)と表現しています。

※1:アメリカ合衆国エネルギー省

https://www.energy.gov/eere/iedo/combined-heat-and-power-basics

※2:ドイツ連邦経済・気候保護省

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/moderne-kraftwerkstechnologien.html

これらを比較すると、日本は熱と電気の両方を生成する(generation)プロセスに着目し、欧米は熱と電気を組み合わせる(combined)プロセスに着目していることに気づくでしょうか。

日本人は手元に供給されるガスや油という形態で捉えるため、エネルギーを生成することを強調する必要がある一方、欧米人はガスや油という形態ではなく、はじめから熱と電気のエネルギーと捉えているため、生成ではなく併せる(混ぜる)プロセスを強調しているのだと考えられます。

このような日本のエネルギーについての捉え方は、実はいま、日本のエネルギーを考える上での課題となっています。

エネルギーの流れが大切

日本のエネルギーの捉え方である「電気・油・ガス」の並列関係はどこが問題になるのか。それは、「ガスがどう、電気がどう」という部分最適をめざすことになりがちで、「電気+熱のエネルギー全体」の全体最適を目指すという論点・課題が覆い隠されてしまうという点にあります。

下図は「エネルギーフロー」をエネルギー量で表現したものですが、これまで日本では

資源・燃料調達 → エネルギー製造 → 輸送 → お客さま

の流れで考えていました。

東日本大震災という災禍によって、エネルギーの安定供給が課題となりました。また、仙台の病院や六本木ヒルズのような成功事例を踏まえながら、これからは

お客さまに必要なもの → そのためのエネルギーの調達 → 組合せ

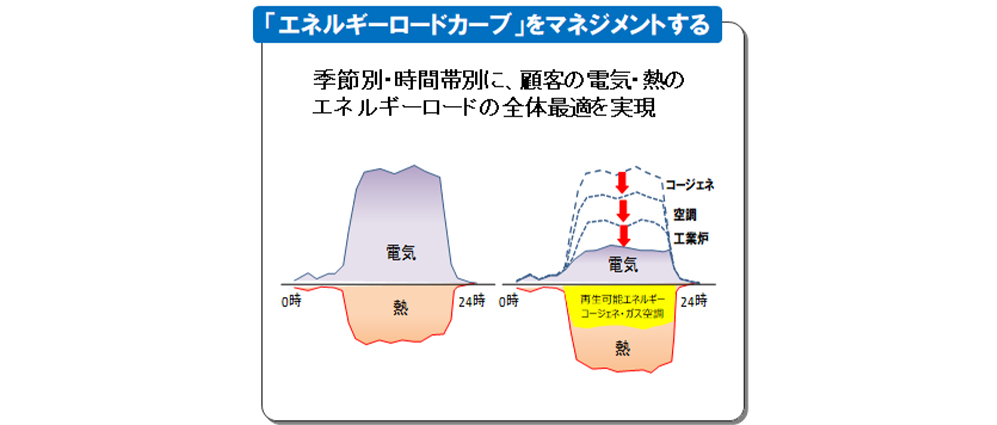

と遡り、全体最適を考えていくべきだという議論が生まれました。つまり、エネルギーのロードカーブ(負荷曲線)をマネジメントすることで、エネルギーの供給側・需要側双方に安定で、かつ良好なコストパフォーマンスをもたらすことができる、ということです。

この一例が、季節別・時間帯別に、お客さまが使用するエネルギー(これは《能力》を指します)を、電気と熱のバランスの最適化をめざし、管理する、という方法です。

たとえば、夏季の日中など、電力需要のピークに備えて発電所の能力を引き上げると、安定性は上がりますが、エネルギーのコスト(発電所等の維持管理コスト)は増大してしまいます。一方、天然ガスによる熱エネルギーや太陽光等の再生可能エネルギーを利用することで、発電所に負荷をかけずにエネルギーを利用することができます。

これを詳しく考えていけば、まず《材料》は石油か天然ガスかウランかそれとも太陽光か、供給経路は送電線かガス管か、エネルギーの変換を行うのは発電所かコージェネかエコキュートか、変換タイミングは昼間か夜間か…など、私たちがエネルギーを利用するまでには様々な条件分岐のタイミングとルートがあることに気がつくでしょう。

このように、最終的なエネルギーの利用方法と、起点となるエネルギー源《材料》をもとに、どのようなルートでエネルギーを供給していくのか、というのを意識して考える必要があります。

そして、この複数のルートでエネルギーが供給され、利用することができる状態に持って行くことこそが、リダンダンシーであり、レジリエンスにつながっていくのです。

「リスク」の考え方が変わった

さて、話を地震に戻しましょう。

東日本大震災で、日本人が経験したことはなにか。電気が来ない。だから病院が機能しない、人々の命を救えない。電車は動かない、モノは作れない、経済が止まってしまう。

「もしも東日本大震災と同じことがおこったら、私たちはどうなってしまうのだろうか?」

「そのリスクを回避するために、なにをしたらいいのだろうか?」

311から、エネルギーの価値観が変わりました。

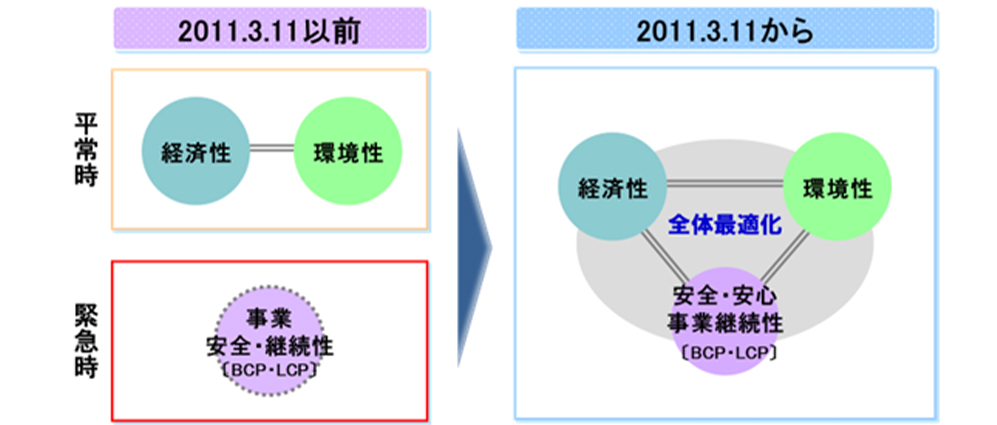

日本におけるエネルギーについての議論は、「経済性」が中心で、「環境性」は考慮するもの、「安全・事業継続性」は緊急時に考えるもの、という価値観が支配的でした。「いつか」「もしも」のことは後回しにしてきました。

それが2011年3月11日を経て、「安全・安心性・事業継続性」の意識が高まり、「経済性」と「環境性」との全体最適をめざすように変わったのです。

「東日本大震災クラスの地震が起こったら、どうなるのだろうか?」

都市・郊外・地域、自治体・大学・病院・企業・工場など様々な人たちが自ら問いかけ、そして自分たちの価値と使命を見つめ直し、それぞれのなすべきことを考えました。

ある病院では

生命を守るには、どうすればよいのか?

―有事においても手術できる病院であるために、重要負荷の「オペ室」「救急救命室」を守ろう

停電してもガスで発電できるコージェネレーションを導入しよう

別の病院では

体温調節が難しい病気の子どもたちを守るには、どうすればよいのか?

―有事の「逃げ場所」をつくろう。その逃げ場所にエネルギーを供給しつづけよう

停電シェルターにしてガスコージェネで電気を送ろう

あるオフィスでは

地震・津波・停電リスクに備えたオフィスであるためには、どうすればいいか?

―社員の生命と情報ネットワークを守るための企業のエネルギー・セキュリティを高めよう

内陸に移転し、停電シェルターを用意しよう

ある製薬会社では

薬を待つ人に確実にお届けするには、どうすればいいだろうか?

―薬の「製造」「冷蔵保管」「輸送」機能を守り、薬を確実に供給しよう

工場、倉庫、そして輸送手段も多重化・分散化しよう

ある給食センターでは

有事が起こったときに、給食センターは、わが市は市民になにができるのか?

―有事は市民にあたたかい食事を届けたい

時間軸で刻々と変わるニーズを洗い出し、必要なメニューを用意できる仕組みを構築しよう

生命を守るために、組織の事業・存在価値を守るために、有事に何がどうなるか、どう行動すべきかを考える、それに備えることが重要であり、それを実践している人たちがたくさんいる。

有事の考え方

では、有事がおこったらどうなるのか、また、どのようなステップを踏めばいいのでしょうか。

まずは、有事がおこったらどうなるのかをみんなで想像してみよう。それも時間軸ごとに、なにが、どうなっているのか? 生命を守るために、組織の事業・存在価値を守るために、都市・地域を守るために、事業を継続するために、どこで、だれが、どのように動いたらいいのかをみんなで考えよう。

次に、そのために、どの機能を残し、どう行動するかの計画を、みんなで考えよう。

それを踏まえ、有事において、その重要な機能が持続できるエネルギーの仕組みとエネルギーを段取りしよう。《材料》はどうするか、供給経路は、エネルギー変換のシステムとタイミングは、電気と熱のエネルギーをどのように組み合わせるか、それを考えてみよう。

そして最後は、有事において、重要な機能を果たせるよう、だれがどう動くのかを決めて、訓練を繰り返しおこない、定着化させよう。

有事の状況をリアルに想像して、生命・事業を守るためにこうする・こう行動するということを考えられたものこそ、有事において実践的に活かせる事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)となるのです。

平時と有事をともに考え、全体最適で備え、行動する。

平時には、快適性・経済性・環境性を勘案した「エコシステム」、有事には、業務が継続できる強靭性のある「レジリエントシステム」、このような平時のシステムが有事に使えるシステムを構築することこそが、全体最適と言えるでしょう。

ブラック・スワン時代を生き抜く

日本のこの30年間は、バブル崩壊、阪神・淡路大震災、東日本大震災、そしてコロナ禍と、人々の価値観が大きく変化するような災禍が突然に、そしてたくさん起こりました。

世界に目を向ければ、ベルリンの壁崩壊から冷戦終結、湾岸戦争に、9.11アメリカ同時多発テロやリーマンショック、イギリスのEU離脱、そしてウクライナ戦争が起こっています。

近年はこのような、低確率だが、発生すると影響が大きい事柄、通称「ブラック・スワン」が多数起こるようになってきました。同時に、有事が起こったときの対応力、そこからの回復力である「レジリエンス」が重要視されています。

つまり、この「レジリエンス」を組織の力とする必要性が高まっています。

そして、レジリエンスの基盤は、いかに事業を継続させるか、自分たちの存在価値を守り、発揮して、自分たちの使命を果たすためには何をするか、を考えることです。そして、そのために必要な、平時にも有事にも使えるエネルギー・システムを構築して、有事においても的確に対処することができるようどう準備するかを考えることでもあります。

ブラック・スワンに対するレジリエンスを高めるために、平時から、不測の事態にも通用できる準備と対策と訓練を継続しておこない、そのプロセスを日常化させ、企業力として力を付けつづけていくことが重要なのです。