有事に企業を止めない─BCPとレジリエンス再構築の時代へ (第3回:「レジリエンスとエネルギー戦略の重要性」)

「止まらない会社」はどうつくるのか。

いま、企業には “生き抜く力” が問われています。

地震・風水害・パンデミック・サイバー攻撃・サプライチェーン寸断──

有事は複雑化し、そして「連鎖する時代」に入りました。

かつての 「BCP=災害対策マニュアル」 では、もう立ち行かない。

AI・DX時代、エネルギー自立・分散化の時代にふさわしい、

「動き続けられる企業」「再起動できる企業」 への進化が必要です。

本シリーズでは、社会文化研究家・池永寛明氏へのインタビューを通じて、「未来志向型BCP再設計」の視座と実践ステップ を、全6章にわたって解説します。

これからの企業経営に不可欠な、“未来戦略としてのBCP” のあり方をともに考えていきます。

目次

プロフィール

池永寛明(いけながひろあき)

社会文化研究家(元 大阪ガスエネルギー・文化研究所所長、元 日本ガス協会企画部長)

(略歴)大阪ガス株式会社理事・エネルギー・文化研究所長・近畿圏部長・日本ガス協会企画部長

(現在)日本経済新聞note 日経COMEMO キーオピニオンリーダー(https://note.com/hiroaki_1959)

関西国際大学客員教授・データビリティコンソーシアム事務局長・Well-Being部会会長・

堺屋太一研究室主席研究員・未来展望研究所長・IKENAGA LAB代表等

(著書) 「日本再起動」「上方生活文化堂」など

第5章|「1週間自給」のエネルギー構想──“止まらない設計”が企業を救う

エネルギーを“動脈”ととらえた、多層的エネルギーBCP戦略。

「BCPで大切なのは最初の72時間」──

そう語られたのは、2011年の東日本大震災の教訓にもとづいたものでした。

しかし、2025年の今、それはもはや過去の常識です。

当時は「3日間を乗り切れば、電力・ガス・水道・交通・サプライチェーンも徐々に復旧する」前提がありました。

ところが現在では

・気候変動

・AI化

・都市集中型インフラ

・グローバル物流依存

・人手不足と高齢化

こうした要因により、「想定以上の復旧遅延」 が現実的なリスクとなっています。

もはや “3日しのぎ” では不十分。

本気で「止まらない会社」をめざすなら、「1週間自給できるエネルギー構想」 が不可欠です。

電力が止まると「すべてが止まる」

忘れてはならないのは、エネルギーが止まれば業務も人命も守れないという現実です。

・空調・情報システム・冷蔵・冷凍庫 → 食品や薬品の保存不能

・エレベーター・給排水 → 高層ビルでは人の移動困難

・IT機器・通信設備 → 情報が届かず判断も行動もできない

・自家発電機があっても燃料(軽油・LPガス)が届かない

つまり、エネルギーこそBCPの“基盤”であり“動脈”です。

ここが確保できなければ、いかに高度なBCPやマニュアルも機能しません。

「自前で1週間をしのぐ」ための具体シナリオ

では、1週間の自立的エネルギー運用はどう設計すべきか?

求められるのは多層的・分散型のエネルギー戦略です。

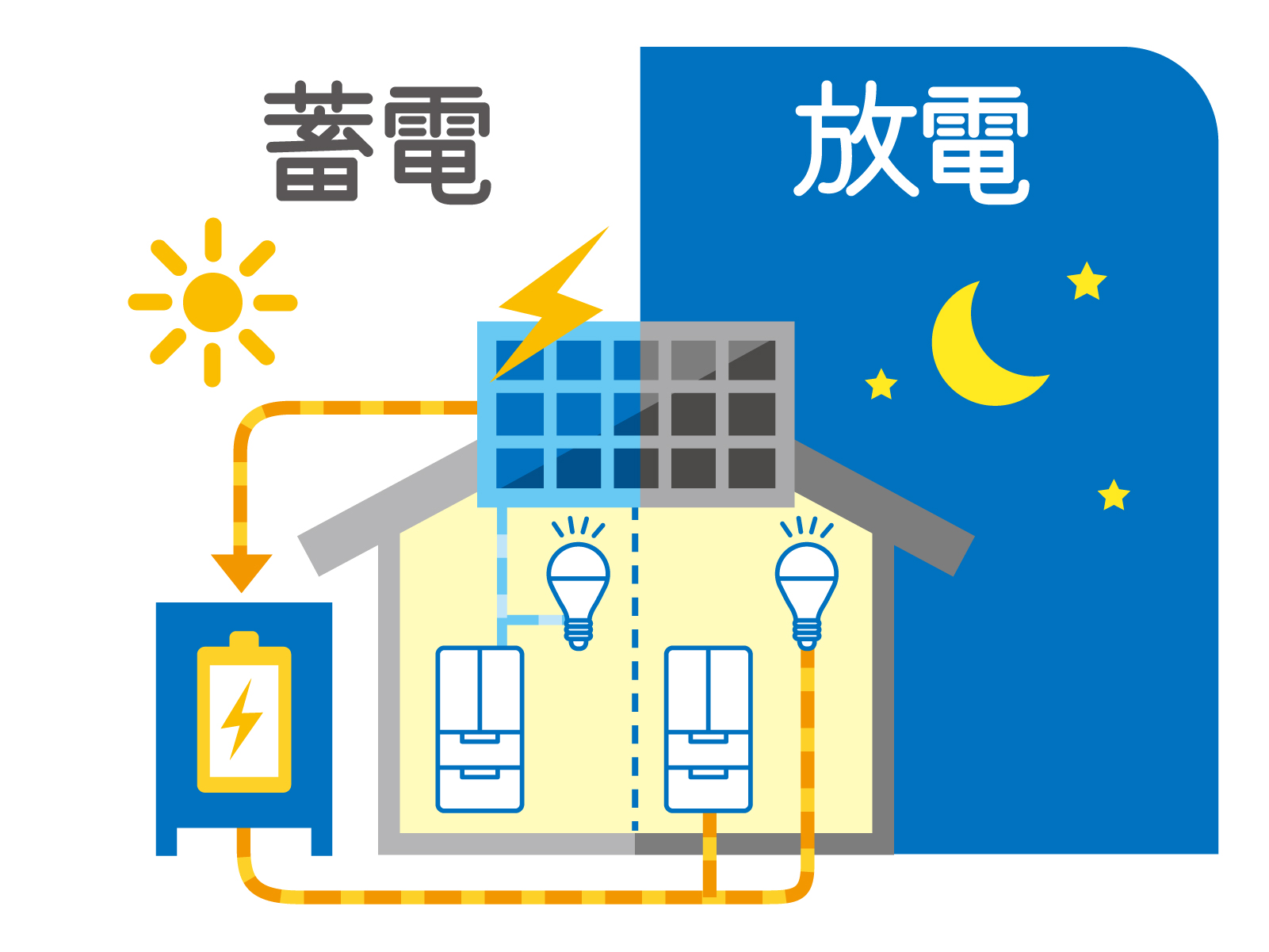

① 太陽光発電+蓄電池による昼夜の電源確保

・太陽光パネル → 日中発電

・蓄電池 → 夜間使用

・電気自動車(EV) → 移動電源車として活用

・IT・照明・通信など基幹業務用負荷をカバー

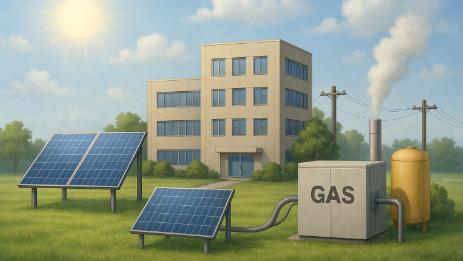

② BOS型ガスコージェネレーション

・都市ガス・LPガス → 発電+熱供給

・病院オペ室・冷凍庫・避難所通信・照明など命に直結する設備に対応

・起動信頼性が高く、エネルギーセキュリティを確立

画像出典:大阪ガス株式会社「コージェネレーションのバリエーション」

③ 非常用燃料の備蓄と更新体制

・軽油・ガスボンベ → 回転備蓄(期限前に使用・補充)

・使用量試算 → 年間補充計画

・「あっても使えない」 事態を防ぐチェック体制

④ 周辺地域・取引先とのエネルギー相互支援ネットワーク

・地元の工場・病院・物流倉庫等と「エネルギー融通協定」を締結

・災害時、発電設備の開放や物資の融通

・行政との 「災害時施設提供協定」 も組み合わせる

「経済性」や「環境性」だけでは足りない時代へ

これまでエネルギー選択・投資の評価軸は:

・経済性(コスト)

・環境性(CO₂削減)

の2軸が主流でした。

これからは、「レジリエンス性」 という第3の軸が不可欠です。

チェックポイント例

・単一エネルギー源に頼っていないか(冗長性)

・電力の流れが 「可視化」 されているか

・停電時に 「なにを残し、なにを捨てるか」「何が止まり、何が動くのか」 を選択できる設計か

「レジリエンス性」 は

「投資回収年数」 や 「カーボンニュートラル目標」 と並ぶ、新しい経営判断の重要な物差しになる時代です。

エネルギーBCPは地域共助のインフラになる

企業がエネルギー自給・自立構想を持つことは、自社BCPの範囲を超える価値を生みます。

例

・自家発電設備を持つ工場・施設が近隣住民の一時避難所となる

・余剰電力で医療用薬品・ワクチンの地域保管を行う

・太陽光+蓄電システムを地域で共有活用

・EVへの充電 → 他重要施設へ移動電源車として提供

こうして「助けてもらう側」から「支える側」へ。

この発想こそが、新たな企業価値を創出するのです。

終章|レジリエンスは“未来戦略”である

企業が生き残るために必要なのは、リスクを恐れることではありません。

「何が起きても動ける」構えと仕組みを持つことです。

BCPは、もはや災害対応だけのものではありません。

・地政学リスク

・パンデミック

・サイバー攻撃

・少子高齢化

・人手不足

・食料危機

・社会構造変化

現在、これからの有事は「連鎖する」 時代です。

だからこそ、BCP=企業の未来戦略と位置づけるべき時代が始まっています。

経営の中心に据えて再構築するテーマ

・有事想定

・エネルギー戦略

・人材育成

・業務構造

・AI設計

・企業文化の“中核”

これこそが、「止まらない会社」から「再起動できる会社」 への進化であり、未来を生き抜く企業の新たな基盤となるのです。

以上。