【第2回】人手不足だからAIでーそれは本当か? 生成AI時代、企業をどう変えたらいいのだろう

目次

プロフィール

池永寛明(いけながひろあき)

社会文化研究家(元 大阪ガスエネルギー・文化研究所所長、元 日本ガス協会企画部長)

(略歴)大阪ガス株式会社理事・エネルギー・文化研究所長・近畿圏部長・日本ガス協会企画部長

(現在)日本経済新聞note 日経COMEMO キーオピニオンリーダー(https://note.com/hiroaki_1959)

関西国際大学客員教授・データビリティコンソーシアム事務局長・Well-Being部会会長・

堺屋太一研究室主席研究員・未来展望研究所長・IKENAGA LAB代表等

(著書) 「日本再起動」「上方生活文化堂」など

(第2回:「作業はAI、考えるのは人間」)

─ 生成AI時代、仕事の本質を再構築せよ ─

ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な普及により、業務のあり方は根底から揺らいでいます。

DX・AI・ロボットの導入が進む一方で、「何をAIに任せ、何を人間が担うのか」が曖昧なまま、“ごちゃ混ぜの仕事現場”が疲弊を招いている現実もあります。

いま求められているのは、ツールの導入ではなく、「仕事そのものの再定義」です。情報収集から発想・編集・価値創造・実行までの仕事の流れを構造化し、人とAIが補完し合う設計へと再構築しなければなりません。

この回では、「生成性」「集中」「創発」をキーワードに、AI時代の仕事の組み立て方と、創造的組織の条件について考察します。

第3章 仕事の再定義 〜 AI時代の仕事の構造化

生成AI時代において企業経営を再構築する出発点は、「仕事の再定義」を行うことにある。単に業務手順を整理するのではなく、現代に合った知的生産プロセスそのものを再設計することが求められる。

3-1 仕事の現場に蔓延する「ごちゃ混ぜ」仕事

現在、企業の現場では従来とは異なる新しい仕事のスタイルが広がりつつある。しかし、その変化に追随できている人・企業とそうでない人・企業とに分かれ、現場では旧来型の仕事と新しい仕事が混在してごちゃ混ぜの状態になり、混乱を生んでいるのが実情である。

.png)

仕事にはプロセスがある。まず、世界や市場、顧客や競合などに関する情報収集があり、次に複数の情報を融合・統合して、構造化し課題を整理する。それからアイデア・仮説の着想を経て、全体のストーリーを編集し、ソリューションやビジネスモデルなどの戦略立案につなげる。さらに、新たな価値となる商品・サービスや顧客体験を創造し、計画を市場・現場で実行に移す。その市場・顧客の反応・成果を観察・分析して課題を抽出し、そのフィードバックをもとに、次のサイクルを設計する。

しかし、多くの企業ではこうした機能分化や役割分担が不十分なまま仕事が進められており、各段階の目的が曖昧なまま、混在している。それが現場の混乱や非効率の一因ともなっている。

3-2 「仕事の再定義マトリクス」:生成AI時代の新しい仕事観

.png)

日本企業の仕事現場には、もう一つの混乱要因がある。

「仕事を1人で行うのか、2人で行うのか、チームで行うのか」といった作業単位の観点が曖昧になっている。役割分担や進め方がこの点で整理されていないまま、さらに生成AIという劇的に仕事のやり方を変える技術が登場したため、混乱に拍車がかかっている。

本来、作業は一人で完結する場合と、二人で協働する場合、チーム全体で取り組む場合とで性質が異なる。そしてそれぞれの場面でAIの活用方法も変わってくる。たとえば、一人で行う編集作業や資料準備、振り返りといった局面では、AIが伴走して情報の要約や整理、質問への回答補助をしてくれると効果的である。二人で行うブレインストーミングや仮説の深掘り、改善策の立案では、AIが議論の壁打ち相手となり、論点整理や類似事例の提示を行うことで生産性が高まる。チーム全体での創発的なアイデア出しや戦略立案、価値創造の局面では、AIは大量の素材や他分野の知見を提供し、人間がそれらを統合して物語にまとめることで真価を発揮する。

・1人ワーク: 編集・整理・振り返りは、AIが伴走する

・2人ワーク: 融合・深掘りはAIが議論の壁打ち役となる

・チームワーク: 創発・価値創造はAIが素材提供し、人が咀嚼・昇華させ物語化する

このように、仕事の単位(人数の違い)とAI活用の役割(人とAIの分担)の両面で大きな変化が起きている。それに対する整理が追いついていないために、現場の戸惑いが一層広がっているのが現状である。

3-3 仕事の再定義に向けた5つのステップ

では、企業はどのように仕事の再定義に取り組めばよいのだろうか。具体的には次の5つのステップを踏んでいく。

① 仕事を棚卸しする、全体の流れを見える化する

② 仕事を分類(定型・協業・創造)する

③ 仕事のプロセスを標準化する

④ 人とAI・機械の役割分担を決める

⑤ 成果基準を再設計する(時間ではなく成果へ)

1. 仕事の棚卸しと可視化

現在行っている仕事・業務を洗い出し、その全体像や流れを見える化する。属人的になっている、無意識に進めている仕事も含め、どんなタスクがあるのかを漏れなくダブりなく整理する

2. 業務の類型化

洗い出した仕事を、ルーティンワーク(定型業務)、チームワーク(協働)が必要な業務、創造的な業務などに分類する。それぞれの特性に応じて、異なるマネジメントや支援策が必要になる

3. 仕事プロセスの標準化

各類型ごとに標準的な仕事の進め方やプロセスを定め、属人化していたやり方を是正する。誰がやっても一定の質と成果が出せるよう、手順やツールを整える

4. 人とAI・機械の役割分担決定

どの業務を人間が担い、どの部分をAIや機械に任せるかを設計する。人とテクノロジーそれぞれの強みを活かし、最適な協働体制を構築する

5. 成果基準の再設計

業績評価や目標指標を見直し、従来の「時間投入量」ではなく成果や価値創出を重視した基準に改める。時間ではなくアウトプットやアウトカムを評価する仕組みに転換する

このように仕事を再定義するには、まずは仕事の全体像と意味づけを明らかにしたうえで、分類・標準化し、人とAIの役割分担を決め、成果の捉え方を変革する必要がある。何より最初に、仕事そのものを見える化しなければ、有効な再設計は始まらない。

第4章 創造性を高めるAI活用モデル

AIの真の力は「効率化」ではなく、人間の創造的思考を支援することにある。生成AIは豊富な知見を瞬時に提示し、人間の着想の壁打ち相手として知的生産に伴走する存在になりつつある。

4-1 AIは「着想の壁打ち相手」になる

AIは、人が創造していく前の準備作業を支援できる。

• 内外事例の即時提示

• 異業種・他分野の先行事例の抽出

• 類似仮説の論点整理

• 過去の成功事例からナレッジの提示

• 過去の失敗事例のリスクの明確化

• 課題間の因果構想を整理して、マッピング化

AIは、人間が創造に取り掛かる前段階の準備作業を大いに支援できる。たとえばAIは、内部・外部の事例を瞬時に収集して提示したり、異業種や他分野の先行事例を引き出すことが可能である。また、検討中の仮説に類似する論点を整理したり、過去の成功事例から得られる知見を提示することもできる。さらには、過去の失敗事例から潜在リスクを洗い出したり、複雑な課題間の因果関係をマッピングして可視化することも、AIの得意分野である。

これらの準備作業をAIに任せることで、人間はより高次の発想や統合に集中できる。いわば思考の前段階が劇的にスピーディーかつ網羅的に整理されるため、クリエイティブな本番の作業に人間のエネルギーを注げるようになる。

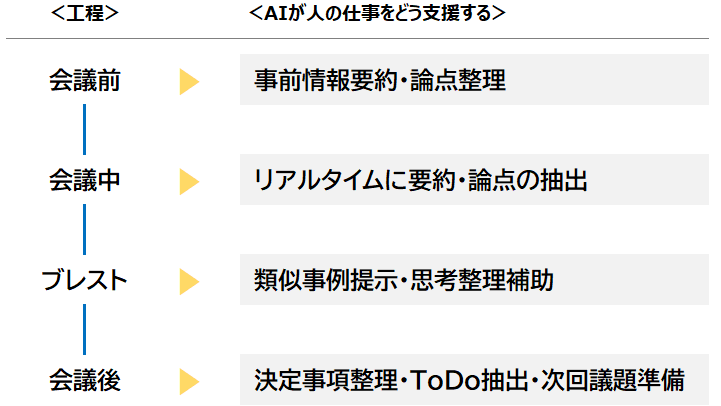

4-2 AI伴走型の仕事設計

AIを仕事のプロセスに組み込み、常に人間の思考を伴走する設計をすることで、知的生産の質は飛躍的に高まる。典型的なビジネスシーンごとのAI活用は以下のとおり

• 会議前: AIが関連情報を要約し、議論の論点を事前に整理して提示する。参加者は重要なポイントを事前に把握できるため、議論のスタートがスムーズになる

• 会議中: AIが発言をリアルタイムで要約し、議論の中から主要な論点や新たなアイデアを抽出して共有する。人間は議論の流れを見失わず、重要な示唆を見逃すことなく深堀りできる

• ブレスト(ブレインストーミング): AIが類似する事例や関連アイデアを即座に提示し、参加者の発想を刺激する。また、議論の整理役として思考を補助する役割も果たす

• 会議後: AIが会議の決定事項を整理し、タスク(ToDo)を抽出してリスト化する。さらに次回の会議に向けて必要な資料や議題を提案し、フォローアップを支援する

このようにAIを各場面で伴走者として組み込むことで、会議の生産性と創造性は格段に向上する。常に「知的議事録係」としてAIが次の思考素材を提示しつづけ、人間の思考プロセスを後押ししてくれるのである。

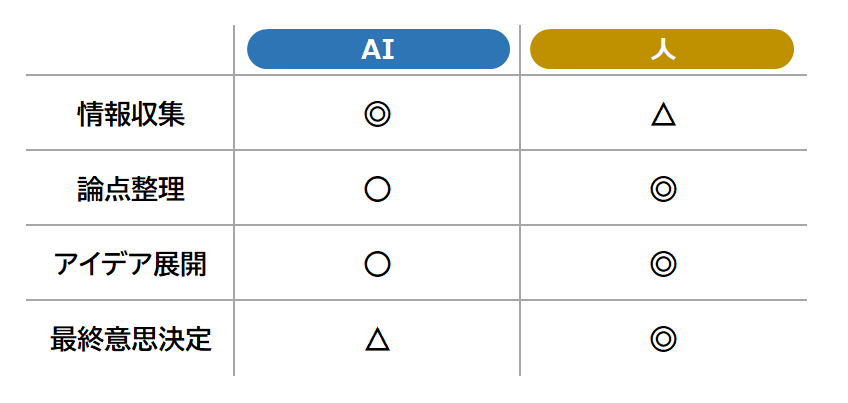

4-3 AIと人の役割分担の原則

では、人間とAIの役割分担はどのように考えればよいだろうか。一言で言えば、「AIは素材の収集と整理、人は意味づけと統合を担当する」のが原則となる。

情報収集のフェーズはAIが大いに力を発揮し、人間は最低限の指示を出すだけでよい。論点の整理やアイデアの展開の段階ではAIもサポートはするが、考察や判断の主導権は人間が握る。そして最終的な意思決定においては、参考情報の提示こそAIが行えるものの、決断そのものは人間にしか下せない。

このように、人間はAIがまとめた素材から意味を見出し、異なる要素を統合して新たなアイデアや結論を生み出す役割を担う。これが生成AI時代の「共創型」仕事原則であり、AIと人間がそれぞれの強みを活かして協働するための基本的な考え方である。