【第3回】人手不足だからAIでーそれは本当か? 生成AI時代、企業をどう変えたらいいのだろう

目次

プロフィール

池永寛明(いけながひろあき)

社会文化研究家(元 大阪ガスエネルギー・文化研究所所長、元 日本ガス協会企画部長)

(略歴)大阪ガス株式会社理事・エネルギー・文化研究所長・近畿圏部長・日本ガス協会企画部長

(現在)日本経済新聞note 日経COMEMO キーオピニオンリーダー(https://note.com/hiroaki_1959)

関西国際大学客員教授・データビリティコンソーシアム事務局長・Well-Being部会会長・

堺屋太一研究室主席研究員・未来展望研究所長・IKENAGA LAB代表等

(著書) 「日本再起動」「上方生活文化堂」など

(第3回:「人が集まり、育ち、辞めない会社へ」)

連載最終回では、「人が定着する」「人が育つ」「人が辞めない」──その条件とは何かを探ります。

処遇や制度を整えるだけではもはや限界。必要なのは、「共感される会社」への再構築です。

キーワードは、柔軟な仕組み、成長の実感、対話の風土、そしてAIとの協働。

働く人が「自分ごと」として企業と関わり、自律的に成長できる環境こそが、Well-Beingで創造的な組織の条件です。

この回では、空間・時間・技術を融合した“時空間デザイン経営”の視点から、人とテクノロジーが共に働く新たな企業モデルの可能性を描きます。

第5章 若手が定着する新しい会社像

人手不足の時代に企業が持続的に成長するには、若手人材がいきいきと成長して定着する職場をつくることが欠かせない。処遇・待遇以上に、仕事の意義が感じられ、成長実感が得られ、対話できる文化と共有された未来ビジョンがあるかどうかが問われる。

5-1 若手が定着する条件

若手社員が「この会社で働き続けたい」と感じるための条件として、以下のような要素が挙げられる。

■仕事の意義が実感できること: 自分の仕事が会社や社会にどう貢献しているか、その意味を肌で感じられること

■自己成長の実感があること: 日々の業務や挑戦を通じて、自身のスキルや能力が着実に高まっていると感じられること

■上司と定期的に深い対話ができること: 単なる業務指示や評価の場だけでなく、キャリアや課題について上司と腹を割って話し合える機会があること

■挑戦と失敗が肯定的に評価されること: 社員が新たな挑戦に臆せず踏み出せる風土があり、たとえ失敗してもそれを学びとして前向きに捉える文化があること

■会社の未来ビジョンが共有されていること: 経営陣と社員の間で将来のビジョンや方向性が共有され、社員一人ひとりが自分の役割と会社の未来とを重ね合わせられること

これらの条件が満たされていれば、若手社員は単に安定や給与のためだけではなく、自己の成長や仕事の意義を求めてその会社にいるという意味を認識する。逆にいえば、この意味が感じられないと、その会社にいる意味がなくなる。

5-2 AIによる育成支援

生成AIは、人材育成の面でも有用な伴走者となり得る。現在既に、いくつかの領域でAIが育成を支援し始めている。

■AIでスキル診断 → 個別成長計画を作成する

■1on1支援AI → 面談の準備・論点の整理・次の課題を提示する

■ビジョン共有AI → 経営戦略の翻訳と共有を導く

■AIによるスキル診断と成長プラン策定

AIツールが社員のスキルや適性を診断し、一人ひとりに合わせた成長プランを自動作成する。不得意分野の補強やキャリア志向に沿った育成・研修提案など、個別最適化されたプログラムが提示できる

■1on1ミーティング支援AI

上司と部下の定期的な1対1面談(1on1)に備えて、AIが事前に議題を整理し、対話の論点や次の課題を提示する。これにより面談の質が高まり、面談後も適切なフォローアップが継続できる

■ビジョン共有ナビゲーター

経営戦略やビジョンを社員向けに平易にかみ砕いて説明し、自分のキャリア目標との結びつきを示してくれるAI。社員一人ひとりが会社の大きな方向性を理解し、自分事として捉えられるように支援する

このように、AIは若手社員の成長を支えるコーチやナビゲーターとしての役割を担い始めている。上司や人事部門を補完しながら、個々人の成長体験を高めることに寄与している。

第6章 人手不足時代の時空間デザイン経営

省力化や自動化といった効率追求だけでは、企業の力は本質的に高まらない。これからの経営には、仕事の進化を後押しする「時間と空間」のデザインが求められる。

6-1 従来型オフィス改革の限界

■フリーアドレス → 使われずに固定席化

■雑談スペース → 誰も使わず形骸化

■オープンスペース → 単なる休憩コーナー化

コロナ禍中のみならずコロナ禍前からも多くの企業でオフィス環境の見直し(オフィス改革)が行われてきた。だが、その成果は限定的だったケースが少なくない。たとえば、固定席をなくすフリーアドレス制を導入しても、結局社員が毎日同じ場所に座り始め、形だけで終わってしまった例がある。社員同士の雑談や交流を促すためのリラックススペースを設けても、ほとんど活用されず形骸化してしまったケースも多い。オフィスを壁のないオープンスペースにしても、単に休憩コーナーとしてしか使われなくなったという声も聞く。

要するに、場所の「ハコ」は用意したものの、それをどう使ってどんな行動を引き出すかという行動設計がなされていなかったことが失敗の原因である。場の形だけに注目し、人の行動変容を見ていなかったために、期待した効果が生まれなかった。

6-2 「場の使い方」の設計

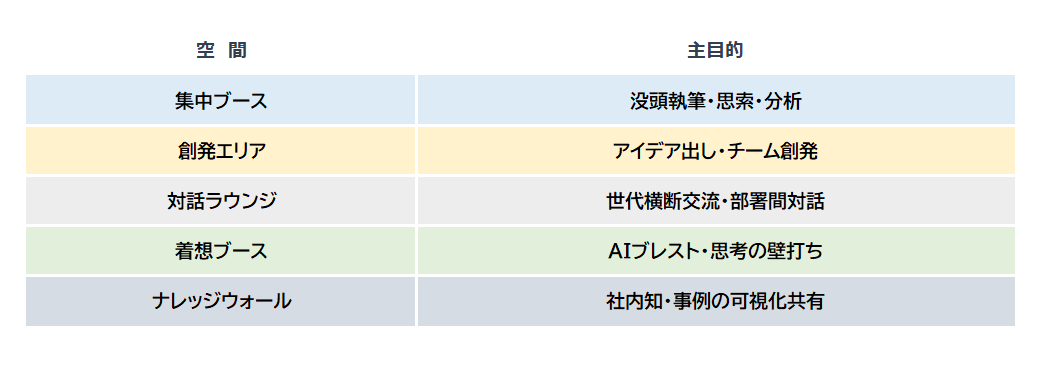

オフィス改革を成功させるには、単に空間を用意するだけでなく、「その場でどのような仕事モードに入るか」を設計することが重要である。空間の種類ごとに明確な主目的を設定し、そこで期待される行動を紐づける必要がある。

■集中ブース: 周囲から隔絶された個人ブースで、資料作成・データ分析・思索などに没頭して作業する空間

■創発エリア: ホワイトボードやカジュアルなソファを配置したオープン空間で、チームによるアイデア出しやブレインストーミングを行う

■対話ラウンジ: 部署や世代を超えたカジュアルな交流・対話を促すリビング風のスペース。コーヒー片手に雑談する中から新たな連携や気づきを生む

■着想ブース: Generative AI等のツールを備えた半個室で、AIを相手にブレストやアイデアの壁打ちを行う個人用空間

■ナレッジウォール: 社内の知見やプロジェクト事例が一覧できる掲示スペース。誰もが立ち寄って最新情報や過去の成功・失敗事例に触れられる共有の壁

このように各空間に明確な目的とそこでそれを促す働き方を定義しておくことで、社員は場に応じて仕事モードを自然に切り替えられるようになる。単にオフィスのレイアウトを変えるだけでなく、その場をどう使いこなすかという仕掛けづくりが肝要である。

6-3 時間×空間の融合設計

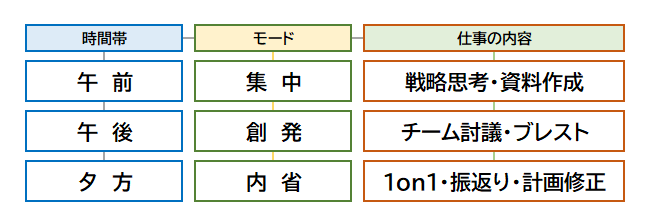

さらに、時間帯と空間を掛け合わせた働き方のデザインも有効である。時間帯ごとに最適な仕事モードを設定し、それに適した空間を使うよう促す。

午前中は集中モードに設定し、戦略思考や資料作成といった個人で没頭する業務に充てる。集中ブースや静かなエリアを活用することで、朝の高い集中力を最大限に引き出す。

午後は創発モードとし、チームで集まって討議やブレインストーミングを行う時間にあてる。オープンスペースや創発エリアに人が集うことで、活発な意見交換を促進する。

夕方は内省モードに切り替え、1on1の対話や一日の振り返り、翌日以降の計画修正などを行う。落ち着いたラウンジスペースで対話することで、その日の学びを次につなげる時間とする

このように、仕事の内容に合わせて時間帯ごとに働き方と場を変えていく柔軟な設計が、これからのオフィス活用の鍵となる。社員が一日の中で様々なモードに移行できるよう、動線と空間を可変的に組み合わせる

6-4 AIナビゲーター導入

生成AIは、働く時間と空間のプランナーとしても活躍し始めている。AIが「いつ、どこで、誰と働くか」を提案してくれる未来も、もはや絵空事ではない。

■その日の最適な場所とメンバーの提案: AIが各社員の予定や業務内容、プロジェクト状況に応じて、「今日はオフィス内の◯◯エリアで、チームの△△さんと一緒に作業すると生産性が上がります」など、その日に最適な働く場所とメンバーを推薦する

■週次の最適な会議設計: AIが一週間の全社会議予定を俯瞰し、関連議題をまとめて同じ会議に統合する、不必要に長い会議を短縮・削減する等、より効果的なスケジュールを自動で提案する

■人的ネットワーキングの推薦: プロジェクトの進捗状況や社員のスキルにもとづき、「今週は◯◯の知見を持つ□□さんと情報交換すると良いでしょう」といった社内交流機会をAIが教えてくれる

■働き方最適化のアドバイス: チームの進捗や業務状況に応じて、「このフェーズではリモートより対面の方が良い」「今日は集中作業に適した日」等、リモートと出社の使い分けやコラボレーションと個人作業の時間配分についてAIがアドバイスする。

このように、人とAIが二人三脚で働く未来はすでに始まっている。AIが社員一人ひとりの働き方をナビゲートし、最適な時間と空間の使い方を提案することで、個人と組織の生産性および創造性は最大限に引き出されるだろう。

第7章 生成AI時代の新・企業力モデル

仕事・組織・空間・AIを融合することで、企業の競争力そのものの定義が変わりつつある。人とAIが協働する時代における、新たな企業力の姿を描く。

7-1 企業力の三本柱 ― 人とAI・機械の新たな関係

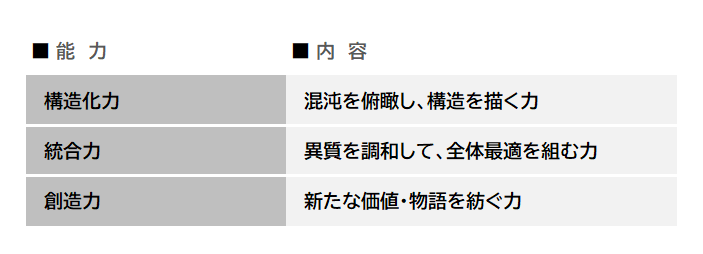

生成AI時代における企業の力は3つある。

■構造化力: 混沌とした状況を俯瞰し、要素を整理して構造を描き出す力。膨大な情報や複雑な課題からパターンや本質を見抜き、分かりやすい形に落とし込む力

■統合力: 異質な要素同士を調和させて、全体最適となるようまとめ上げる力。部署間・分野間の知見を結びつけ、相乗効果(シナジー)を生み出す統率力でもある

■創造力: まだ世の中にない新たな価値や物語を紡ぎ出す力。既存の延長ではない独創的なアイデアやビジョンを形にする能力

これら三本柱を軸に、人とAIの新たな協働関係が築かれていく。構造化力と統合力の部分はAIが大いに支援し、人間は創造力の発揮により多くの時間とエネルギーを注げるようになる。AIが膨大な情報からパターンを見出し、異なる要素をまとめ上げる手助けをする一方で、人間はその土台の上で新しい価値の着想と実現に集中する。この役割分担によって、企業全体の創造的生産性は飛躍的に高まる。

7-2 組織の再定義

■仕事を命令する → 仕事を創発する

■労務管理 → キャリア伴走型

■場の提供 → 成長できる時空間提供型

→ 「進化の時空間」を提供する経営が企業の存在理由

人とAIの協創を前提とすると、組織のミッションも従来とは変わってくる。上意下達で仕事を「命令する」のではなく、現場から仕事を創発することが組織の役割となる。人事は単に労務管理をするのではなく、一人ひとりのキャリアに伴走し成長を支援する存在へと転換する。そして、経営陣はオフィスという「場」を提供するだけでは足りず、社員が絶えず成長できる時間・空間を演出・提供することが求められる。

言い換えれば、企業経営の存在意義は社員が進化し続けられる「進化の時空間」を提供することにこそ見出される。経営そのものが、働く人々の成長と創造性を促す環境づくりへと再定義されていく。

7-3 Well-Being経営の核心

近年注目されるWell-Being経営とは、一言でいうと働く人に選択の自由と自己成長の機会を保障する経営といえる。社員が自らの意思で行動を選び、その結果に責任を持てる環境を整えることが基盤となる。その核心を成す要素は次のとおりである

■選択機会の提供: 社員が自分に合った働き方やキャリアを選べるよう、多様な機会や選択肢が用意されていること

■選択の自由と自己責任: 提供された機会の中から自分の意思で道を選び取り、その選択に対して本人が責任と主体性を持てること

■継続的な成長実感: 社員が常に自らの成長を感じつづけられる環境があること。適切なフィードバックやチャレンジングな課題が与えられ、成長サイクルが途切れない状態

■日常的な対話文化: 部下と上司、同僚同士が日常的に対話し、意見交換やフィードバックをし合う文化が根付いていること。心理的安全性が担保され、誰もが自由に発言できる風土

■AIの伴走支援: AIが社員一人ひとりの学習やクリエイティブな活動をサポートし、パーソナライズされた支援を提供していること。AIがコーチやアシスタントとして人材の成長・創造を後押しする

■未来ビジョンの共有と更新: 組織としてのビジョンや目標が常に社員と共有され、状況の変化に応じてアップデートされつづけていること。社員は自分の役割がビジョンにどう繋がるかを理解しながら働ける

このように、人もAIもともに進化しながら企業を発展させていく「共創型」の企業モデルへ移行することが、Well-Being経営のめざす核心である。社員一人ひとりが主体的かつ幸福に働きつつ、AIの力も借りて組織全体が成長しつづける――そんな在り方がこれからの企業の理想像となっていくのではないだろうか。

おわりに

■仕事の再定義

■人材の再成長

■時空間の再設計

■組織の再構造化

生成AIは単なる効率化ツールではなく、我々に仕事そのものの意味を問い直すことを迫っている。今こそ、仕事の再定義、人材の再成長、時間・空間の再設計、組織の再構造化という大胆な見直しに着手すべき時代が来た。そして、その全体像を描き実行に移せる経営こそが、これからの企業を未来へ導く原動力となる。経営とは、人が進化しつづける時空間を創造する営みである。