ビルの電気を賢く節約!無理なくできる省エネ化対策で脱炭素社会、そして「SDGs」にも貢献しよう!

エネルギー価格の高騰や脱炭素社会への転換が求められる今、ビルオーナーとしてどのような行動をとるべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。日々の業務を少し見直すことが、エネルギーコストの抑制とSDGsへの貢献につながります。

この記事では今、さらにビルの節電が求められる理由や、節電SDGsとのつながり、無理なく始められる具体的な節電対策までを詳しく解説します。大阪ガスファシリティーズのサービスについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

「ビルの節電」に関する問合せは大阪ガスファシリティーズへ

目次

なぜ今、さらにビルの節電が求められているのか

ビル経営において、節電への取り組みは単なるコスト削減策にとどまらず、経営戦略の重要な要素となっています。ビルオーナーさまにとって、なぜ今、節電への取り組みが求められているのかを、経営面と社会面の両面から解説します。

高騰し続けるエネルギー価格とビル経営への影響

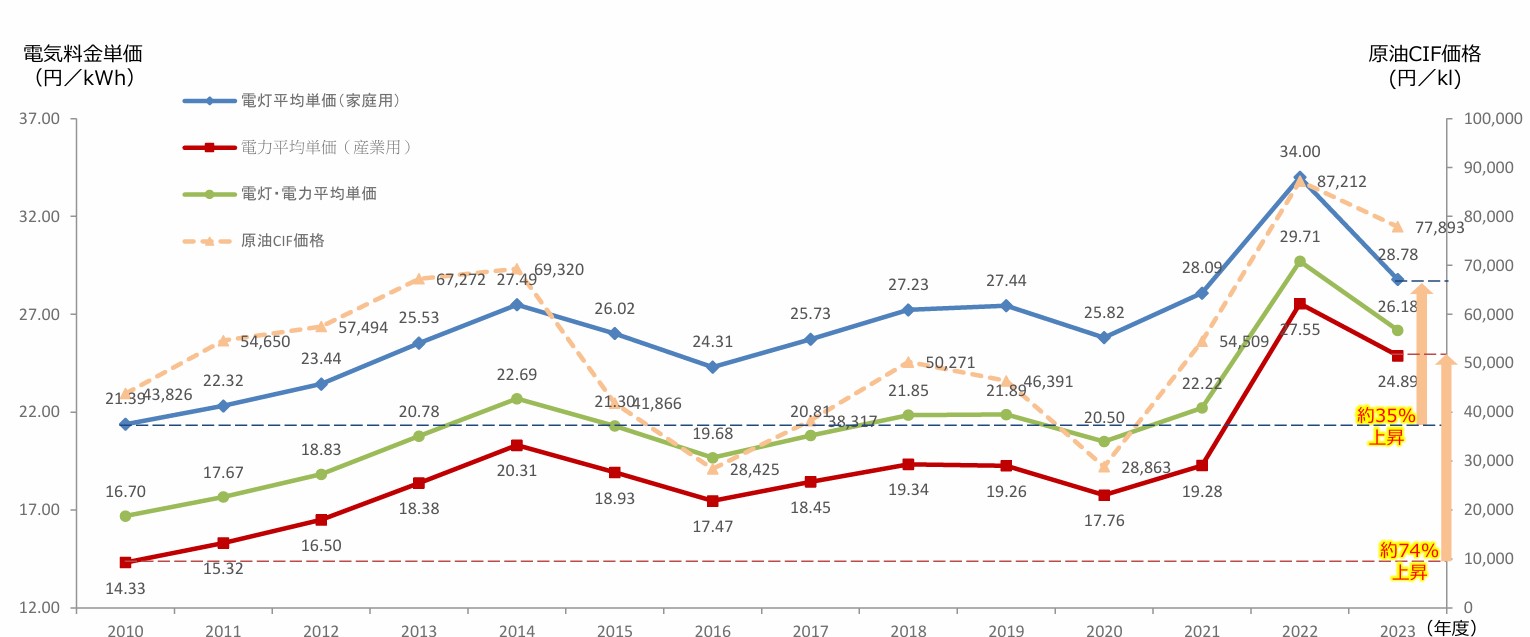

近年、エネルギー価格の急激な上昇が、ビル経営に影響を与えています。資源エネルギー庁のデータによると、産業用の電力平均単価は2010年度の14.33円/kWhから2023年度には24.89円/kWhへと約74%もの大幅な上昇を記録しています。

画像引用:資源エネルギー庁「エネルギーを巡る状況とエネルギー・原子力政策について」令和7年1月

このような状況下で、ビル全体のエネルギー使用を見直し、効率的な運用を図ることは、経営の安定化と持続可能性の確保に不可欠な要素といえるでしょう。

高騰し続けるエネルギー価格の影響はオーナーさまだけでなく、テナントさまにとっても負担の大きいこともあり、テナントとの協力体制を築きながら、建物全体での節電に取り組むことで、運営コストの最適化を図ることが大切です。

脱炭素社会への流れと企業への要請

節電への取り組みが求められる背景には、経済的な要因だけでなく、社会全体の脱炭素化に向けた動きも大きく関係しています。2020年10月、政府は2050年までにカーボンニュートラルを達成する目標を掲げ、この目標は地球温暖化対策推進法の基本理念にも位置付けられています。

この流れのなかで、企業にとってビルの節電は単なるコスト削減策にとどまらず、社会的責任(CSR)や環境・社会・ガバナンス(ESG)への対応としても重要な意味を持つようになりました。

投資家や消費者から環境配慮を求める声が高まるなか、企業の環境負荷を低減する取り組みが強く期待されており、これに応えることが企業の信頼性向上につながります。

さらに、ビルの省エネ性能はテナント企業にとっての選定基準にもなっており、環境配慮型の建物であることが入居率の向上や優良テナントの確保にも直結します。

このように、節電への取り組みは企業価値の向上にもつながる重要な経営戦略の一環となっているのです。

節電とSDGsのつながり

ビルにおける節電への取り組みは、SDGsにも密接に貢献しています。節電は、SDGs目標7『エネルギーをみんなにそしてクリーンに』、SDGs目標13『気候変動に具体的な対策を』に対して関係しています。目標7および13ともにCo2の排出量削減に向けて取り組む内容です。

また節電は、SDGs目標の7および13だけでなく、SDGs目標6『安全な水とトイレを世界中に』にも効果をもたらす取り組みです。SDGs目標6では2030年までにすべての人々が安全な水と衛生的なトイレを利用できるようにすることを目標として掲げています。

一見すると、電気と水とは関係がなさそうに思えますが、注目すべきは、ビル節電と水資源保全の関係です。例えば、空調設備の冷却水や給排水システムのポンプなどの水を利用する設備は多くの電力を消費しますが、これらの設備のエネルギー効率を向上させることで水の使用量を減らし、同時に電力の削減も実現します。

つまり、エネルギー効率を高めることは電力削減だけでなく、水資源の節約にもつながり、SDGs目標6の達成に貢献できます。

ビルオーナーさまがこうした節電対策を主導することは、単にコストを抑える以外にも大きな価値があります。節電により社会課題に取り組む姿勢を示すことで、テナントにとって安心して入居できる魅力的な環境となり、社会的評価も向上します。

今日からできる!ビル全体で進める節電アクション

オフィスの電力需要の時間帯・電力消費比率

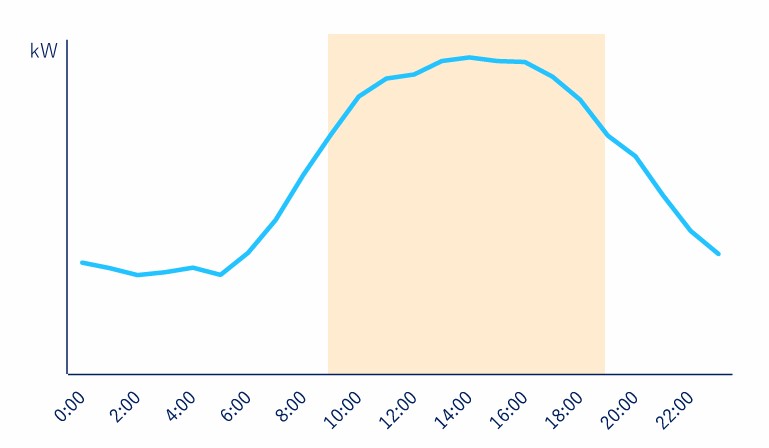

オフィスビルにおける1日の電力消費はどのようになっているか、読者の皆さまはご存じでしょうか。経済産業省 資源エネルギー庁の公表によると、オフィスビルの電力消費は9時~19時頃が高くなっていることがわかります。

【オフィスビル(事例)における電力需要カーブのイメージ】

画像引用:経済産業省 資源エネルギー庁「夏季の省エネ・節電メニュー」オフィスビル(オフィスビルの電力消費の特徴)より

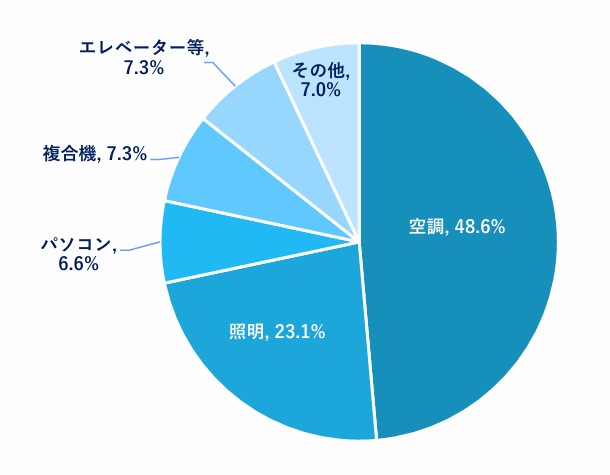

またオフィスビルにおける設備の用途別による夏季での電力消費の内訳は、どのようになっているでしょうか。こちらも経済産業省 資源エネルギー庁によると、空調と照明で電力消費全体の約7割を占めています。

【一般的なオフィスビルにおける用途別電力消費比率(17時)】

画像引用:経済産業省 資源エネルギー庁「夏季の省エネ・節電メニュー」オフィスビル(電力消費の内訳(夏季の点灯帯(17時頃))より

空調と照明については、電力消費量も多く、Co2の排出やエネルギーコストへの影響も少なくありません。ここでは、特に節電効果の期待ができる電力消費量の割合が高い空調と照明に焦点を当て、今日から始められる具体的な節電アクションを紹介します。ビル全体のエネルギー効率を高めるには、日々の運用の見直しが重要です。

1‐1.空調設備(設定温度の見直し)

オフィスビルにおける電力消費の約半分は空調が占めています。空調の使い方を見直すだけでも、大きな節電効果が期待できます。

環境省では、省エネの観点から夏季の冷房時の室温は28℃、冬季の暖房時の室温は20℃を目安に設定することを推奨しており、この基準に沿った運用を行うことで、過剰な電力消費の削減が期待できます。室温を1℃緩和することで、年間エネルギーコストを約10%削減できるとも言われています。

もっとも利用者の体調や快適性への配慮も重要です。労働安全衛生法に基づき、厚生労働省が定めた「事務所衛生基準規則」では、空調調和設備を用いる場合は事務所の労働環境の目安は、部屋の気温が17℃以上28℃以下、湿度が40%以上70%以下というのが基準になっています。体感温度、室温、湿度などをバランスよく管理し、無理のない温度調整を心がけましょう。

1‐2.空調設備(ゾーニング)

温度設定の調整に加えて、ゾーニングも効果的な省エネ手法です。使用頻度や日当たりに応じてエリアごとに温度設定を最適化することで、無駄なエネルギー消費を抑制しながら、快適性を維持することが期待できます。

1‐3.空調設備(空調起動時間の見直し)

空調起動時間の見直しも重要なポイントです。必要以上に早く空調を起動すると、オフィスが使用されていない時間帯にもエネルギーを消費することになり、コスト増加の要因となります。

テナントの利用状況に合わせた適切な運転スケジュールの設定により、効率的な空調運用が実現します。

1‐4.空調設備(フィルターの定期清掃)

空調機器のフィルターが汚れると、空気の流れが阻害され電力消費が増加するため、適切なメンテナンススケジュールの確立が欠かせません。

業務用エアコンの場合、一般的にフィルター清掃は2ヵ月に1回程度が推奨されており、内部の汚れを除去するための専門会社によるクリーニングは年1回、または2年に1回程度が適切とされています。フィルター清掃を行うことにより、年間のエネルギーコストが約3%削減できるとされています。

フィルターの定期清掃は省エネ効果だけでなく、空気中の埃やアレルゲンの除去による清潔性の向上にもつながり、オフィス環境の快適性と健康維持につながります。

2.照明(LEDへの切り替え)

経済産業省の同調査によると、オフィスビルの夏季の電力消費のうち、点灯帯では照明が23.1%を占めており、この分野での省エネ効果も大きな意味を持ちます。

LED照明は従来の蛍光灯に比べて消費電力が少なく、長寿命であるため、電気代の削減とメンテナンスコストの低減が期待できます。

さらに、発熱量が少ないという特性により、室内温度の上昇を抑え、空調負荷の軽減にもつながるため、照明の省エネ効果にとどまらず、建物全体としてのエネルギー効率の向上が期待されます。

一度に全館のLED化が難しい場合は、使用頻度の高いエリアや消費電力の大きい照明から順次交換していくことをおすすめします。初期投資が必要となりますが、長期的な視点では確実な節電効果が期待できます。

LEDについての関連コラム:「ビル建物の蛍光灯をLEDに交換する必要性とは?コスト削減効果と注意点」

3.人感センサーやタイマー等による自動制御

人感センサーを活用すれば、利用者の動きを検知して空調や照明を自動でオン・オフできるため、消し忘れや人がいない時間帯の無駄なエネルギー消費を削減できます。

さらに、タイマー機能と組み合わせることで、使用時間帯に応じた機器の運転スケジュールを柔軟に設定でき、テナントの業務時間に最適化した効率的な運用が可能になります。

このような取り組みが、人的管理に頼らない自動的な省エネ運用を実現できるため、管理コストの削減にもつながります。

さらに、フロアやエリア単位での使用状況を「見える化」するシステムを導入することで、エネルギー使用の実態把握が容易になり、より精密な省エネ対策の立案が可能となります。

4.ビルオーナーさまとテナント間の協力体制の構築

ビル全体での節電効果を高めるために、「グリーンリース契約」という方法もあります。これは、ビルオーナーさまとテナントが協力して、環境負荷の低減とエネルギー効率の向上を進める取り組みの一つです。

グリーンリース契約では、まずビルオーナーさまが環境性能を高めるための初期投資(省エネ工事など)を行ないます。その結果、テナントの電気代が削減されるため、削減された電気代の一部を「グリーンリース料」としてテナントから回収する仕組みです。

ビルオーナーさまは工事費用を段階的に回収でき、テナント側も電気代を抑えられるため、双方でメリットを享受できます。

ただし、従来の賃貸借契約では投資はビルオーナーさまの責任とする考え方が一般的であるため、テナントに費用負担を求めるこのような契約形態については、十分な説明と合意形成が重要です。

導入を検討される場合は、テナントとの丁寧な話し合いを通じて、お互いの理解を深めながら進めることをおすすめします。

「ビル節電」のご相談は大阪ガスファシリティーズへ

ビルの節電は、単なるコスト削減やビルの価値向上にとどまらず、SDGsへの貢献や環境保全、社会的責任の観点でも大切な取り組みです。

空調の最適化やLED照明への切り替え、人感センサーの導入といったさまざまな省エネ対策を組み合わせることで、その効果は高まります。

なお、空調やLEDなどの省エネ設備導入に際しては国や自治体による補助金制度が利用できる場合があり、大阪ガスファシリティーズではその申請手続きを含む支援も可能です。

また、当社では、エコチューニング(運用改善)によりお客さまの支援をすることも可能です。エコチューニングは、既存設備の運用を最適化することで省エネ効果を高める手法で、新たな設備投資を必要とせず、短期間で効果を実感できる点が特徴です。経験豊かなエネルギー専門家チームがビル全体のエネルギー使用状況を調査・分析し、エネルギー使用量を「見える化」します。データに基づき、空調・照明などの既存設備での無駄なエネルギー消費を特定し、エネルギーの最適化することができます。

ビルの節電を検討しているビルオーナーさまは大阪ガスファシリティーズへお気軽にご相談ください。

「ビルの節電」に関する問合せは大阪ガスファシリティーズへ